Анна Ильющенкова

Ямальцы сказали инсульту "СТОП"

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Вчера в регионе прошла окружная акция «Стоп, инсульт», в которой приняли участие несколько сот северян. Медики знакомили жителей с первыми признаками, доврачебной помощью, а также рассказывали, как можно избежать нарушений кровообращения.

В Надыме окружной центр медицинской профилактики организовал «островки здоровья» в торговом центре. Медики пригласили всех желающих на экспресс-диагностику. Горожане смогли узнать уровень глюкозы и холестерина, насыщаемость крови кислородом, показатели артериального и внутриглазного давления, индекс массы тела, оценить свою стрессоустойчивость.

Для тех, кто решил расстаться с сигаретой, медики определяли степень никотиновой зависимости, мотивации к отказу от курения, а также лучшие способы отказа от этой вредной привычки.

- Все эти факторы могут спровоцировать сосудистую катастрофу, - говорит заместитель главного врача центра Наталья Половодова. - Здесь нет ни слова преувеличения, потому что к трудовой деятельности после инсульта возвращаются не более 10% людей. Острое нарушение мозгового кровообращения - одна из ведущих причин смертности во всем мире. В прошлом году на Ямале зарегистрировано более 500 случаев инсульта, инвалидность по причине сердечно-сосудистых заболеваний получили почти 200 человек. Поэтому мы неустанно призываем всех вести здоровый образ жизни. Ведь именно правильное питание, физические нагрузки, позитивный настрой, отказ от вредных привычек помогут стать долгожителями.

Похожие мероприятия организовали также Салехардский центр здоровья и Новоуренгойская больница. В газовой столице горожанам в дополнение к «островкам здоровья» предлагали пройти электрокардиографию. После обследования северян консультировали врачи-терапевты.

Во многих муниципалитетах к мероприятиям присоединились волонтеры-медики, учащиеся медклассов и участники школьных волонтерских объединений. Ребята не только раздавали памятки и рассказывали горожанам о признаках инсульта, но и сами учились первой доврачебной помощи. Под руководством наставников – специалистов скорой помощи – они пробовали свои силы в непрямом массаже сердца.

Многие школьники оказались уже неплохо подготовленными, ведь в округе второй год проходит проект «Знание спасает жизни». Профилактологи надеются, что в критической ситуации подростки не растеряются, и их знания действительно окажут кому-то неоценимую помощь.

Ребята знакомятся с правилами сохранения сердечного здоровья с младших классов. Так, врач-педиатр Надымской больницы побеседовала с третьеклассниками Правохеттинской школы. Школьники с помощью специальных макетов увидели, как в сосуде формируются жировая бляшка и тромб. С помощью воздушного шара они также имитировали разрыв сосуда под давлением, познакомились с «врагами» и «друзьями» сосудов.

В Аксарке, Яр-Сале и Муравленко специалисты побеседовали с ямальцами в стенах больниц. Пациенты отнеслись к информации с большим вниманием: ведь всем хочется скорее выздороветь и отправиться домой.

Много говорили в этот день о профилактике инсультов с экранов телевизоров. В Лабытнанги в прямом эфире на вопросы жителей ответили невролог, кардиолог и врач скорой помощи. А медики из Мужи записали специальный ролик, в котором пациенты сами рассказывают другим о признаках инсульта.

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Свердловская область

Шествием по центральным улицам Екатеринбурга и митингом-концертом завершилась серия мероприятий, проводимых медицинскими организациями Свердловской области ко Всемирному дню борьбы с инсультами.

Во всём мире смертность от болезней системы кровообращения стоит на первом месте. Особое внимание всей медицинской общественности приковано к вопросам позднего обращения за медицинской помощью при инсульте.

«Волонтеры нашего колледжа, других образовательных и некоммерческих организаций объединились в рамках проекта «Вместе против инсульта», чтобы через проведенные мероприятия обратить внимание жителей области на вопросы сохранения здоровья, научить их раннему выявлению признаков инсульта и других болезней системы кровообращения», - рассказала директор СОМК, сопредседатель Регионального штаба ОНФ Ирина Лёвина.

Проект «Вместе против инсульта» в Свердловской области реализуется Свердловским областным медицинским колледжем при поддержке Свердловского отделения общероссийского народного фронта (ОНФ). Старт был дан 24 октября на площадке исполкома ОНФ студентами областного медколледжа, которые провели серию мастер-классов под общим названием «Знай! Умей! Делай! Сохрани жизнь и здоровье!».

Студенты, при сопровождении опытных врачей, фельдшеров, медицинских сестёр – преподавателей свердловского медколледжа – провели измерение артериального давления, научили это делать в домашних условиях, познакомили с признаками инсульта, обучили правилам оказания первой помощи (с демонстрацией на манекенах), а также профилактическим мерам: правильному питанию, двигательной активности.

Подобные мероприятия проведены во многих муниципальных образованиях области. Так, специалистами Алапаевской городской больницы проведены семинары для специалистов со средним профессиональным образованием, для жителей Алапаевска состоялась Школа здоровья «Артериальная гипертензия». Махнёвская районная больница организовала кардио-пост и раздачу печатных материалов в местной администрации, а также провела лекцию для желающих по профилактике инсульта. Талицкая ЦРБ провела обследование жителей посёлков на закреплённой территории, а волонтёры свердловского медколледжа помогли провести профилактические беседы в школах. Ревдинской больницей организованы кардио-десанты: в администрации городского округа Ревда, совете ветеранов, обществе инвалидов и кардиологическом отделении Ревдинской больницы. Также 29 октября для жителей Ревды состоится акция «Оберегая сердца», где их научат вести дневник контроля давления, раздадут профилактические информационные буклеты и приглашения на диспансеризацию, расскажут о первых признаках инсульта и научат оказанию первой помощи. Всеми медорганизациями области проведена информационная работа с жителями муниципальных образований через выступления в СМИ и демонстрацию профматериалов в холлах больниц.

«Профилактика заболеваний сейчас для нас самое приоритетное направление. Мы активно его развиваем: проводим акции для жителей городов и сёл, такие как «Добро в село», «Добро в город», «Территория здоровья» и другие; задействуем средства массовой информации для формирования, через них, здоровье ориентированных установок; мотивируем медперсонал свердловских больниц к активной работе с жителями подведомственных территорий», - заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Всемирный день борьбы с инсультом был утверждён 29 октября 2006 года Всемирной организацией по борьбе с инсультом и отмечается проведением профилактических мероприятий во многих развитых странах (более 40), в том числе и в России.

ФАКТplus2020

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

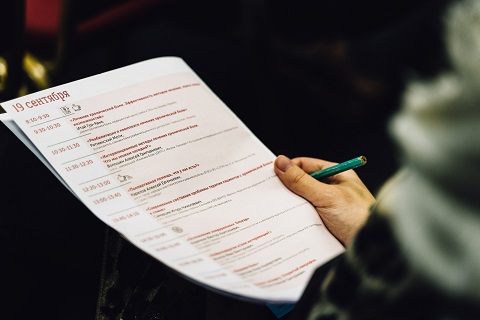

19 - 21 марта 2020 года состоится 5-й Международный Форум АнтиКоагулянтной и антиагрегантной Терапии (ФАКТplus2020)

Место проведения: Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница "Золотое кольцо"

Тематики:

- Фибрилляция/трепетание предсердий,

- Венозные тромбоэмболии,

- Профилактика инсульта,

- Нарушения сердечного ритма,

- Холтеровское мониторирование,

- Ревматология,

- Невынашивание беременности (антикоагулянты),

- Анти фосфолипидный синдром,

- Патология системы гемостаза,

- Острый коронарный синдром,

- Клиническая фармакология антиагрегантов и антикоагулянтов.

Сайт мероприятия: www.anticoagulants.ru

VI Курс «КИНК 2019»

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

18 - 19 октября 2019 года пройдет Курс по лечению критической ишемии нижних конечностей с международным участием «КИНК 2019»

Место проведения: Москва, Олимпийский пр., 18/1, Azimut Отель Олимпик.

Сайт мероприятия: kink-conference.ru

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

10–11 октября 2019 г. в Ставрополе прошла третья региональная научно-практическая конференция «Инновации в диагностике и лечении психических и наркологических расстройств: междисциплинарный подход» в Северо-Кавказском федеральном округе, организатором которой выступил НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева совместно с Российским обществом психиатров (РОП) и Ассоциацией наркологов в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных технологий».

В конференции приняло участие 343 делегатов – врачей психиатров, психиатров-наркологов, специалистов в смежных областях и организаторов здравоохранения. В рамках научно-практических школ обсуждались наиболее актуальные и значимые вопросы диагностики и терапии психических и наркологических расстройств, коморбидной патологии, междисциплинарного взаимодействия специалистов, состоялись клинические разборы.

В ходе рабочих совещаний главных внештатных специалистов психиатров Северо-Кавказского федерального округа актуальные проблемы организации и оказания психиатрической помощи населению. Обозначена потребность расширять взаимодействие и сотрудничество между НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева и региональными профильными учреждениями практического здравоохранения, в том числе с использованием телемедицинских технологий.

Обсуждалась необходимость консолидировать усилия и сформировать рабочую группу в Северо-Кавказском федеральном округе для разработки согласованных предложений в Минздрав России, выработки общих методических подходов по вопросам статистического учета психиатрической и наркологической заболеваемости, показателей работы профильных служб, а также привлекать региональных специалистов к работе по актуализации порядков и стандартов оказания специализированной помощи, профессиональных стандартов, клинических рекомендаций и протоколов ведения больных и т.п.

Особое внимание было уделено развитию профессиональной компетентности молодых специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и смежных дисциплин. Участниками конференции было получено 199 свидетельств об обучении в рамках реализации непрерывного медицинского образования.

Такой формат региональной научно-практической конференции показал ее высокую востребованность как для практических врачей-специалистов, так и для организаторов психиатрической и наркологической помощи.

Сайт мероприятия: pn-conference.ru/stavropol_2019

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

СТОКГОЛЬМ, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине — 2019 получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода, объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Как отмечается в пресс-релизе комитета, хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понято давно, то, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа, оставалось неизвестным.

"Они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Фундаментальные открытия нобелевских лауреатов этого года раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни", — подчеркивается в пресс-релизе.

Исследование лауреатов этого года легло в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ. Кроме того, их открытие дало начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Лауреат премии мира, по воле Нобеля, получит свою награду в Осло — также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

Источник ria.ru/20191007/1559505544.html

Российские и зарубежные исследователи боли обсудили эффективные методы противоболевой терапии

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Конференция холдинга МЕДИКА «Интервенционные методы лечения хронической боли» уже 8-й раз проводится в Санкт-Петербурге, не теряя своей уникальности и научной ценности для профессионального сообщества. В этом году помимо ведущих российских специалистов по боли конференцию посетила делегация ученых и экспертов из Израиля.

Боль как самостоятельное заболевание, приводящее к потере трудоспособности и инвалидности, впервые начали лечить в середине 20 века в Америке. Актуальность проблемы столь высока, что в ведущих странах мира данное направление выделили в отдельную специальность, которая, в свою очередь, уже разделилась на субспециальности. «На базе нашей клиники лечения боли было сформировано несколько субклиник, которые занимаются терапией различных видов хронической боли: онкологической, головной, лицевой, педиатрической, тазовой и других болей. Такое разделение – один из трендов развития лечения боли в мире», - говорит Итай Гур-Арье, директор клиники боли медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер, спикер конференции. Отдельное внимание должно уделяться образованию врачей первичных специальностей, к которым, как правило, в первую очередь обращаются пациенты с болевыми синдромами, считает его коллега, специалист по лечению боли Вадим Ташлыков: «Для того чтобы они понимали, что такое лечение боли, какие методики они могут применять сами, а в каких случаях направлять пациента к специалисту следующего уровня – неврологу, к специалисту по боли или инвазивному лечению и далее, если необходимо, к нейрохирургу. Каждый из этих специалистов принимает решение – лечить пациента самостоятельно или направить его к специалисту следующего уровня. Мы говорим о пирамиде, база которой - это врачи первичного уровня». Израильский подход – локальная модель междисциплинарного американского, которому следует и Клиника лечения боли МЕДИКА.

Сегодня, когда в российских медицинских ВУЗах отсутствуют специальные программы обучения врачей противоболевой терапии, конференция холдинга МЕДИКА становится одной из ключевых площадок для обмена опытом между специалистами, ежегодно обогащая российскую область исследования данного вопроса зарубежными инновационными знаниями. В числе участников традиционно много травматологов, кардиологов, неврологов, хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нейрохирургов, цефалгологов и других специалистов. В этом году – более 500 человек. В фокусе особого внимания оказались интервенционные методы и осложнения после их применения, реабилитация в комплексе лечения хронической боли, терапия мигрени. Конференция была отмечена беспрецедентным количеством зарубежных спикеров, среди которых – руководители клиник лечения боли и эксперты ведущих израильских центров медицины: Итай Гур-Арье (директор клиники боли при медицинском центре Шиба в Тель-ха-Шомер), Вадим Ташлыков (врач-невролог клиники боли при медицинском центре Шиба), Ратманский Моти (руководитель клиники боли реабилитационного центра Бейт Левенштейн), Бриль Сильвио (руководитель клиники боли в больнице Ихилов в Тель Авиве) и руководитель эстонского центра лечения боли Борис Габович. Уже традиционные спикеры конференции МЕДИКИ: президент ассоциации интервенционного лечения боли Волошин Алексей Григорьевич, специалисты Клиники лечения боли МЕДИКА врачи-нейрохирурги Волков И.В. и Коваленко Р.А., врач-цефалголог Торопова А.А., врач анестезиолог-реаниматолог Копцов С.В., руководитель московского центра лечения боли Портнягин И.В. и другие ведущие российские эксперты по боли.

Подтверждением высокой значимости конференции холдинга МЕДИКА является ежегодная аккредитация мероприятия в баллах НМО Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения. В этот раз каждый участник получил 12 кредитов непрерывного медицинского образования.

Сайт конференции: prof.spbmedika.ru/pain

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Американские исследователи обнаружили, что у так называемых «суперстариков» – людей, которые практически не подвержены возрастным изменениям когнитивных способностей – лучше сохраняются не только участки мозга, участвующие в хранении и извлечении информации, но и эффективность связей между ними. Полученные данные, опубликованные в журнале Cerebral Cortex, ученые надеются использовать для поисков биомаркеров старения мозга и способов, с помощью которых процесс можно замедлить.

Работа с категорией «суперстариков» или “Superagers” в Массачусетской клинике общего профиля и Гарвардской медицинской школе ведется уже несколько лет. Эта работа – из второй группы исследований в трехцикловом научном проекте, посвященном расшифровке «тайн» когнитивно здорового долголетия людей, память которых даже в возрасте 80 лет работает как у 20-30-летних. В первую очередь исследователи пытаются ответить на вопрос, обладают ли «суперстарики» изначально более «мощными» данными, или же они менее подвержены влиянию возрастной деградации мозга.

В первых работах (раз, два) исследовалась толщина некоторых областей коры головного мозга – аналитического центра, где осуществляется основная обработка информации и хранится память (долговременное хранилище). Ученые с помощью МРТ провели морфометрический анализ и установили, что у «суперстариков» по сравнению с одногодками кора мозга толще в участках, входящих в сеть пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN) и сеть выявления значимости (salience network, SN). Эта находка полностью соответствовала более высокой производительности памяти и говорила о структурном «превосходстве» мозга таких людей, поскольку при нормальном старении эти области мозга затрагиваются и начинают деградироватьв первую очередь.

В текущем исследовании авторы изучили функциональные «отношения» между этими сетями, поскольку ранее уже демонстрировалось, что для старения характерна нарушенные внутренняя и внешняя связности между DMN и SN, что сочеталось с ухудшением рабочей памяти. И, как предположили авторы, наверняка эта связность сохраняется в должном качестве у «суперстариков». Они набрали группу добровольцев из 41 человека среднего возраста (18-35 лет) и 40 человек пожилого (60-80 лет). Представителей группы superaging выявили по результатам теста California Verbal Learning Test (CVLT). Все прошли функциональную МРТ в состоянии покоя, а также при решении теста на запоминание визуально-вербальных стимулов (visual–verbal recognition memory task).

Оказалось, что у «суперстариков» сети DMN и SN гораздо более эффективно устроены как внутри, так и между собой, то есть имеют более выраженную связность, если сравнивать показатели с их одногодками, не обладающими хорошей рабочей памятью.

Более того, эти связи сильно напоминают таковые у людей среднего и молодого возраста. А иногда даже превосходят их по эффективности.

Интересно, что значимые различия в связи нашлись и для гиппокампов – главных «генераторов» воспоминаний, без которых запоминание и существование рабочей (кратковременной) памяти невозможно. Оказалось, что у «суперстариков» выявляется более сильная связь между правым гиппокампом и задними отделами поясной коры. И это коррелирует с более хорошей памятью.

Дальнейшие исследования из третьей группы будут направлены на то, чтобы, во-первых, определить влияние генетики на найденные структурные и функциональные особенности мозга «суперстариков», а также найти способы приблизиться к этому обычным людям. Вероятно, это будут физические упражнения, диета, социальные коммуникации и другие факторы образа жизни, которые, как уже показали не раз, влияют на продолжительность жизни пожилых людей.

«Мы надеемся определить, что именно мы можем посоветовать людям, чтобы они как можно больше были похожи на «суперстариков». И, скорее всего, это будут не «волшебные таблетки», а рекомендации по образу жизни. Это одна из долгосрочных целей нашего исследования – попытаться помочь людям стать «суперстариками», если они этого захотят», — говорят авторы.

Текст: Анна Хоружая

Как серотонин регулирует клеточные процессы

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Биохимики из России и Германии изучили рецепторы серотонина, чтобы оценить, как взаимодействия между ними могут повлиять на процессы внутри клеток. Исследователи показали, что синтез циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) – важной регуляторной молекулы – зависит от присутствия комплексов из рецепторов серотонина разного типа. Результаты демонстрируют, что такие структуры необходимы для регуляции активности клетки. В дальнейшем это может найти применение в фармакологии в изучении заболеваний, связанных с серотониновой системой. Исследование поддержано Российским научным фондом и опубликовано в Journal of Cell Science.

Рецепторы – белковые молекулы на поверхности клеток – серотонина типов 1А и 7 относятся к семейству рецепторов, связанных с G-белком (на нашем портале есть подробная статья, посвященная этим молекулам). Эти белки выполняют роль посредника в самых разных внутриклеточных процессах. Один из таких процессов – это активация или подавление синтеза цАМФ, молекулы, участвующей в проведении сигналов различных гормонов. Эти рецепторы серотонина могут объединяться в комплексы с рецепторами как своего типа, так и другого. Значение этих структур остается не совсем понятным, но есть доказательства, что образование комплексов влияет на синтез цАМФ.

Чтобы это изучить, специалисты предложили одновременно анализировать белковые взаимодействия между рецепторами и интенсивность синтеза цАМФ. Ученые изменили молекулы рецепторов так, чтобы они могли излучать свет при определенных условиях. Формирование комплексов определялось как изменение свечения этих молекул в клетках, а синтез цАМФ – с помощью чувствительного к нему биосенсора. Работа проводилась на культуре нейронов. Их изменили таким образом, что клетки синтезировали рецепторы только одного типа или обоих одновременно. Эксперименты на нейронах были необходимы для выявления эффектов в естественной среде существования рецепторов серотонина. В каждом случае исследователи добавляли синтетические соединения, усиливающие или подавляющие активность того или иного рецептора. Это было нужно, чтобы определять, как активность рецепторов серотонина разного типа изменяется в условиях, где смешанные комплексы могли формироваться и где этого не происходило.

Применяемая методика позволяет эффективно выявлять вещества, активирующие или подавляющие работу рецепторов. В дальнейшем это пригодится при анализе свойств новых соединений. Ученые выявили, что специфическая активация рецепторов не влияет на формирование комплексов из них. Также оказалось, что при большей концентрации рецепторов типа 7 и при активации рецепторов типа 1А цАМФ-зависимое проведение сигнала сильно подавлялось. Ученые сделали вывод, что в этом случае формирование смешанных комплексов тормозит запуск внутриклеточных реакций, связанных с активацией рецепторов 1А. Для рецепторов типа 7 такой зависимости не выявили.

В другой серии экспериментов ученые хотели сравнить интенсивность синтеза цАМФ при активации рецепторов серотонина у нейронов разного возраста. Выделили клетки из мозга мыши и затем выращивались в лаборатории. Результаты показали, что изменение активности рецепторов типа 1А меньше влияет на синтез цАМФ на ранних стадиях развития, чем на поздних (2-й и 12-й дни in vitro соответственно).

Ученые предполагают, что регистрация динамики внутриклеточных процессов может дополнительно использоваться в исследованиях взаимодействий между молекулами рецепторов.

«Это облегчит поиск новых лекарств и исследование заболеваний, связанных с работой серотониновой системы мозга», – говорит руководитель проекта, сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, доктор биологических наук Владимир Науменко.

Исследование проведено совместно с Высшей медицинской школой Ганновера (Германия).

Текст: РНФ

neuronovosti.ru/kak-serotonin-reguliruet-kletochnye-protsessy/

Еще раз о пользе чая для мозга пожилых

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) показали, что мозг пожилых людей, употребляющих чай как минимум 4 раза в неделю, имеет несколько иную структурную организацию и работает более эффективно, а, следовательно, дольше сохраняет нормальную когнитивную функцию по сравнению с мозгом не пьющих чай. Исследователи пришли к такому выводу, изучив данные нейровизуализации 36 пожилых людей. Результаты опубликованы в журнале Aging.

Чай пользуется популярностью с древних времен: первые свидетельства употребления напитка восходят к династии императора Шен Нун (ок. 2700 г. до н.э.) в Китае. В наши дни чай пьют не только в азиатских странах, но и на западе: его потребляют различными способами, начиная от традиционного заваривания, и заканчивая прохладительными напитками, содержащими чайные экстракты.

Многочисленные исследования демонстрируют, что регулярные чаепития полезны для здоровья: улучшается настроение (антистрессовый эффект), уменьшается риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток также оказывает нейропротекторное действие, снижая риск развития когнитивных дисфункций. Эти полезные свойства чая в основном связаны с действием его компонентов: катехина, L-теанина и кофеина, причем, значительный эффект наблюдается только при сочетании всех упомянутых активных веществ.

В этой работе исследователи всесторонне изучили структурно-функциональные связи различных участков мозга в двух группах людей: употребляющих разные виды чая как минимум 4 раза в неделю в течение последних 25 лет и тех, кто пьет его редко. Всего в исследовании приняли участие 36 человек, средний возраст испытуемых в обеих группах составил около 70 лет.

Результаты показали, что в группе ценителей чая меньше выражена структурная межполушарная асимметрия, повышена активность лобных долей коры больших полушарий, а также усилены 11 функциональных связей между участками сети пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что мозг людей, регулярно пьющих чай, стареет несколько медленнее и дольше поддерживает свою нормальную когнитивную функцию (что выражается в сохранении и поддержании эффективности межрегиональных нейронных связей).

«Наши результаты становятся одним из первых доказательств положительного влияния чая на структуру мозга и предполагают, что регулярное употребление напитка оказывает защитное действие против возрастных нарушений организации мозга. Когда связи между областями мозга более структурированы, обработка информации выполняется более эффективно», — поясняет руководитель группы профессор Фэн Лэй (Lei Feng) из отдела психологической медицины в медицинской школе NUS Yong Loo Lin.

Исследование хоть и показывает, что употребление чая может замедлять возрастное рассогласование функциональных нейронных сетей и, таким образом, замедлять снижение когнитивных функций, но нужно отнестись к этим данным аккуратно, поскольку выборка довольно мала. Тем не менее если такое простое дополнение к ежедневному рациону может принести некоторую пользу для мозга, почему бы им не пользоваться?

Текст: Диана Галимова

neuronovosti.ru/eshhe-raz-o-polze-chaya-dlya-mozga-pozhilyh/