Анна Ильющенкова

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

15 сентября 2021 года состоится вебинар «Терапия депрессивных состояний. Современный взгляд на проблемы пищевого поведения». Приглашаем врачей психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов, неврологов, гериатров и врачей организаторов здравоохранения и общественного здоровья к участию в вебинаре.

В рамках научной программы слушатели познакомятся с вопросами диагностики и терапии депрессивных состояний, также будут освещены изменения диагностических подходов в МКБ-11, вопросы дифференцированного применения антидепрессантов в сочетании с психотерапией. Отдельной темой станет биполярное расстройство, подходы к их ведению с учетом современных клинических рекомендаций, методики оценки эффективности проводимой терапии и критерии отмены антидепрессантов. Будут подробно разобраны все диагностические категории, вошедших в раздел МКБ-11, психических расстройств связанных с питанием и приемом пищи. Помимо этого будут представлены основные и дополнительные клинические признаки расстройств питания и пищевого поведения, особенности течения с учетом возрастной, культуральной и гендерной специфики. Планируется обсуждение указаний для дифференциальной диагностики, а также преимущества внесенных изменений.

Формат мероприятия: онлайн (вебинар).

Место проведения: платформа webinar.ru. Начало научной части – в 15:00 по московскому времени.

Междисциплинарная неврология

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

8 сентября 2021 года состоится вебинар по неврологии в рамках проекта МОСКОВСКИЙ ВРАЧ "Междисциплинарная неврология".

Вебинар по неврологии в рамках проекта МОСКОВСКИЙ ВРАЧ "Междисциплинарная неврология" посвящен диагностике, профилактике и современным концепциям лечения заболеваний нервной системы (хронической ишемии мозга, эпилепсии и болевых синдромов) и адресован специалистам, вовлеченным в решение этих проблем, в том числе, специалистам-неврологам стационарного и амбулаторного звена. С лекциями и разборами клинических ситуаций выступят представители ведущих неврологических кафедр.

Формат мероприятия: вебинар (онлайн-трансляция).

Место проведения: платформа webinar.ru Начало научной части - в 16:00 по московскому времени.

XVI Национальный конгресс терапевтов

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

17 - 19 ноября 2021 года состоится XVI Национальный конгресс терапевтов. Национальный конгресс терапевтов – главное ежегодное мероприятие Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ).

Формат проведения: онлайн congress.rnmot.ru/ru

Организаторы конгресса:

- Министерство здравоохранения Российской Федерации;

- Российская академия наук;

- Российское научное медицинское общество терапевтов;

- Общество врачей России.

При поддержке:

- Международного общества внутренней медицины (ISIM);

- Европейской федерации внутренней медицины (EFIM).

Основные вопросы научной программы:

- Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии;

- Заболевания печени в практике терапевта;

- Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты;

- Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии;

- Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней;

- Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии;

- Заболевания центральной и перифирической нервной системы;

- Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике;

- Инфекционные и обструктивные заболевания дыхательной системы;

- Тромбозы и тромбоэмболии;

- Проблемы коморбидности;

- Наиболее значимые российские клинические исследования;

- Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.

Официальный сайт: congress.rnmot.ru/ru

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Наталья Ширяева

Роберт Алан Том (1915–1979) – американский иллюстратор, известный серией картин по истории медицины и аптекарского дела. Его история медицины, датируемая 1956 годом, содержит 45 красивейших иллюстраций, выполненных с педантичной точностью. Их можно рассматривать, изучая все возможные приметы эпохи.

Американский иллюстратор предпочитал исторический жанр, рисовал для крупных компаний, отчитывался сразу сериями. Он работал на «Дженерал Моторс», «Детройт Эдисон», «Шевроле» и «Кимберли-Кларк», но самыми известными среди его работ стали два проекта, посвященные истории фармацевтики и медицины, которые Том выполнил для фармацевтического гиганта «Парк-Дэвис». Являющийся ныне филиалом компании «Пфайзер», этот концерн одно время был крупнейшим американским производителем лекарственных препаратов и сыграл важную роль в становлении фармацевтики. Для него Том создал 85 блестящих художественных иллюстраций (по 40 и 45 работ в каждой из серий), подробно осветив знаковые моменты в развитии медицинской науки c древнейших времен до XX века. Как самостоятельные произведения они попадали в журналы, выпускались в виде репродукций, вошли в книгу «Великие моменты в медицине», а выстроенные в хронологическом порядке они могли служить прекрасным иллюстративным материалом для детской энциклопедии или вводной лекции.

Вот некоторые из них.

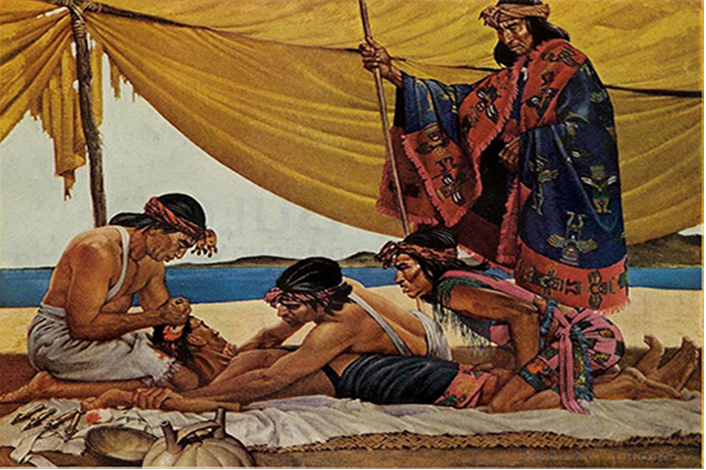

Трепанация в Перу

Полуостров Паракас, I век нашей эры. Перуанский хирург приступает к трепанации черепа: ножи из прочного обсидиана, бинты, хлопок, наркосодержащие растения. Помощники придерживают руки и ноги пациента, и, пока идет операция, жрец взывает к богам. Том неслучайно изображает Перу: эта страна была лидером по проведению трепанаций в Новом Свете. Инки обладали солидными познаниями в анатомии человека и умели применять их на практике. Они с большим искусством осуществляли хирургические операции, в том числе делали трепанацию черепа. Врачеватели ловко и быстро вскрывали черепную коробку, чтобы помочь своим раненым. Исследователи, которые изучают скелеты инков, обнаружили, что на каждом шестом черепе имеются следы операций. Отверстия в костях черепа свидетельствуют о хирургических операциях, причем ученые убедились, что пациенты, как правило, выздоравливали без особых осложнений и жили после операции не один год.

Гиппократ

Гиппократ родился около 460 года до н. э. на острове Кос в восточной части Эгейского моря. Упоминания о «великом враче-асклепиаде» встречаются в произведениях его современников – Платона и Аристотеля. Гиппократ является одним из первых, кто учил, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. Он выделил медицину в отдельную науку, отделив ее от религии, за что и вошел в историю как «отец медицины». Гиппократу медицина обязана появлением учения о темпераменте человека. С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит основополагающие принципы, которыми должен руководствоваться врач в своей практической деятельности, произнесение клятвы при получении врачебного диплома стало традицией. Таким и рисует его Том – добрым, понимающим врачом, который не только может осмотреть юного пациента, но и успокоить его встревоженную мать.

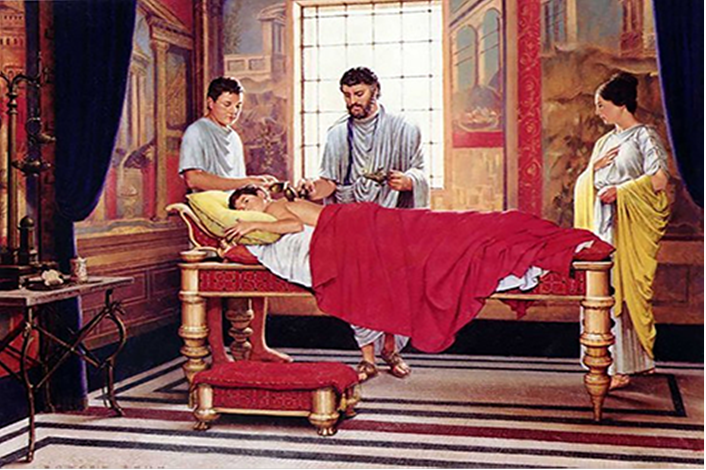

Гален

Гален был другой ключевой фигурой древней медицины. Врач императоров и простолюдинов Римской империи, Гален (130–220 годы н. э.) много путешествовал, читал лекции, много писал – создал около 400 трудов по философии, медицине и фармакологии, из которых до нас дошло около сотни. Великий врач был проницательным наблюдателем, он многого добился посредством экспериментов. Он описал около 300 мышц человека, доказал, что не сердце, а головной и спинной мозг являются «средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности», доказал, что по артериям движется кровь, а не «пневма», как считалось ранее. Он собрал и классифицировал сведения по медицине, фармации, анатомии, физиологии и фармакологии, накопленные античной наукой. На картине изображен момент установки банок, одной из форм лечения, которую он пропагандировал.

Томас Сиденхем и нозологический подход

Томас Сиденхем (1624–1689), лондонский врач XVII века, один из основоположников клинической медицины. Внес существенный вклад в формирование нозологического принципа. Считаются классическими выполненные Сиденхемом описания скарлатины и кори, некоторые нозологические формы носили или носят его имя (сиденгамова скарлатина, сиденгамова хорея); с трудами Сиденхема связано распространение применения хины для лечения малярии. Один из трудов Сиденхема [Tractatus de podagra et hydrope. London, 1683] посвящен подагре (которой он сам страдал более 30 лет). Отводил первенствующее место фактам и непосредственному наблюдению, рассматривая болезни как процессы, симптомы как нечто чисто внешнее, которое меняется в зависимости от конституции организма. Стремился точно разграничить различные болезненные формы и этим путем создать прочную почву для применения специфических средств, при этом пришел к чисто онтологическому пониманию болезненных процессов и к установлению классификации болезней по совершенно ботанической схеме. Его называли английским Гиппократом, а также отцом клинической медицины в Великобритании.

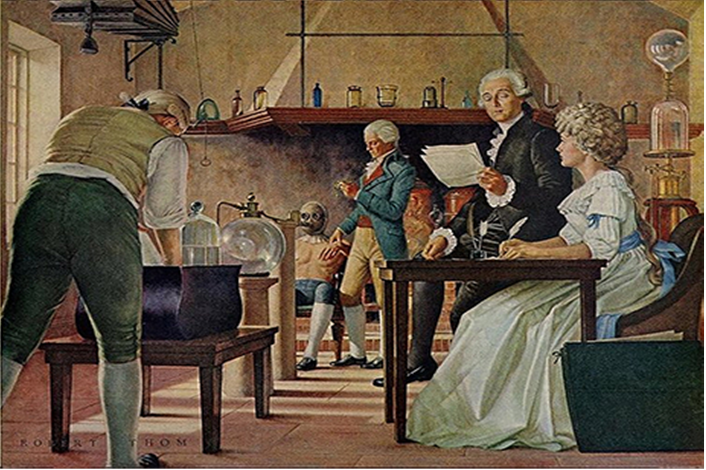

Антуан Лавуазье и клеточное дыхание

Наибольший прорыв в медицине в XVIII веке произошел из экспериментов, связанных с процессами дыхания, проведенных парижским химиком Антуаном Лораном Лавуазье в 1789–1792 годах в его лаборатории. Вместе с молодым ассистентом Лавуазье зарегистрировал, что во вдыхаемом воздухе больше кислорода, а в выдыхаемом – углекислого газа. Лавуазье внес большой научный вклад, однако французские революционеры казнили его в 1794 году.

Эдвард Дженнер и вакцинация против оспы

Первая вакцинация против оспы была проведена Эдвардом Дженнером, английским сельским врачом. Эдвард Дженнер учился на хирурга с 12 лет и работал врачом в Глостершире. Ему неоднократно приходилось наблюдать смерть своих пациентов от оспы. Он первым обратил внимание на то, что натуральной оспой не заболевают люди, заразившиеся вирусной болезнью домашнего скота, так называемой коровьей оспой. Проведя ряд смелых экспериментов (среди прочих, подвергнув вакцинации и собственного сына), Дженнер добился значительного успеха. Завершающим доказательством его открытия должна была стать вариоляция. Дженнеру был необходим доброволец, семья которого не вынесла бы на суд общественности сомнительные этические стороны эксперимента в случае его провала. Выбор пал на восьмилетнего сына бездомного Джеймса Фиппса. Мальчику была привита коровья оспа, а после исчезновения симптомов заболевания Дженнер провел вариоляцию. Эксперимент прошел успешно и стал первым шагом на пути истребления одного из самых смертоносных вирусов на планете.

Лаэннек и стетоскоп

Лаэннек считается отцом аускультации. Он впервые описал различия пневмонии, бронхоэктатической болезни, плеврита, эмфиземы, пневмоторакса, туберкулеза и других заболеваний легких по прослушиваемым звукам. Лаэннек совершенствовал искусство физического обследования органов грудной клетки, представив множество клинических методик, используемых и сегодня. Он был мастером клинической диагностики, выпустил две книги с описаниями заболеваний легких и сердца, впервые дал характеристику бронхоэктазов. Лаэннек описал сердечные шумы, бронхиальное и везикулярное дыхание, разнообразие хрипов, нормальное и аномальное звучание легкого. Изобретение им стетоскопа способствовало большим успехам в изучении и диагностике заболеваний грудной клетки. Хотя в арсенале современных медиков и существуют более чувствительные средства диагностики, введенная Лаэннеком методика непрямой аускультации и сегодня остается одним из основных способов обследования, к примеру в кардиологии и пульмонологии. Само собой разумеется, что со временем менялся внешний вид и конструкция стетоскопа, но принцип его работы прежний.

Корпорация «Пфайзер» передала в дар все 45 листов «Истории медицины в картинках» художественному музею Мичиганского университета. Роберт Келч, доктор медицины, исполнительный вице-президент Мичиганского университета по медицинским вопросам, говорил о них так: «Эти работы имеют историческое и культурное значение для медицины в целом и нашего учреждения в частности, поскольку Том жил в штате Мичиган (он родился на севере штата, в городе Гранд-Рапидс, и большую часть жизни прожил в Детройте). Когда я окончил медицинский факультет, каждый из нас получил книгу репродукций этих самых картин, которую я храню до сих пор».

Джеймс Стюард, директор музея, добавляет: «Эти картины наглядно демонстрируют, как сильно искусство связано с историческим контекстом. Сделаны они настолько блестяще, что представляют огромный интерес для зрителей и ученых в XXI веке».

Том действительно тщательно прорабатывал каждую иллюстрацию и посетил многие из изображенных им мест. Считается, что он проехал более 400 тыс. километров через Северную Америку и Европу, чтобы представленные им сюжеты были максимально достоверны и реалистичны.

За списком литературы обращайтесь в редакцию.

Гиппократ

Трепанация в Перу

Гален

Томас Сиденхем и нозологический подход

Антуан Лавуазье и клеточное дыхание

Эдвард Дженнер и вакцинация против оспы

Лаэннек и стетоскоп

НЕВРОНЬЮС №5, май 2021

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

НЕВРОНЬЮС №4, апрель 2021

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

При назначении статинов пациентам без сердечно-сосудистых болезней побочные действия развиваются редко. Ученые считают, что профилактическое назначение этих лекарств оправдано. Новое исследование опубликовано в The BMJ.

Статины – лекарства, снижающие уровень «вредного» холестерина в крови. Их используют в лечении и профилактике ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений. Руководствуясь современными рекомендациями, врачи назначают эти препараты людям, у которых еще нет ИБС, но высок риск ее развития.

Прием статинов, как и многих других лекарств, связан с риском развития побочных эффектов. К ним относятся мышечную слабость и скованность, нарушение функции печени и почек, повышение риска диабета и некоторые другие. Опасаясь нежелательных эффектов статинов, люди часто не хотят принимать их: миллионы не получают рекомендованного лечения. Не в последнюю очередь это касается пациентов без ИБС, которым назначают эти препараты для профилактики.

Польза статинов для пациентов, у которых уже есть болезни сердца, выше, чем для тех, у кого они еще не развились. Вопрос, превышает ли польза приема статинов для профилактики возможные риски, связанные с их побочными эффектами, остается предметом научной дискуссии. Чтобы разрешить его, ученые из Оксфордского университета и Университета Южной Калифорнии обобщили результаты проведенных ранее исследований.

Авторы проанализировали данные 62 изысканий, в которых участвовали более 120 тысяч пациентов. Это были люди без болезней сердца, которые принимали статины для их профилактики. В среднем за ними наблюдали в течение почти четырех лет.

Данные исследований свидетельствовали, что прием статинов связан с увеличением жалоб на боль в мышцах, проблемами со стороны печени, почек и глаз, включая катаракту. Однако в них не встречается ни одного подтвержденного случая сахарного диабета или диагностированных мышечных расстройств.

На 10000 пациентов, получающих статины, в течение года количество мышечных симптомов увеличилось на 15, жалоб на проблемы со стороны печени – на 8, со стороны почек – на 12, со стороны глаз – на 14.

В тоже время, прием статинов был связан с сокращением частоты инфарктов на 19, инсультов – на 9, смертей от сердечно-сосудистых болезней на 8 – из расчета на 10000 человек в течение одного года.

Исходя из этих данных, ученые считают назначение статинов людям без болезней сердца оправданным, они убеждены, что польза превышает риск.

«Выявленный в ходе обзора низкий риск побочных эффектов, вызванных статинами, должен убедить пациентов и врачей, что потенциальный вред статинов мал, и он не должен мешать их использованию в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», – написали ученые в выводах.

Авторы обзора указывают, что, по всей видимости, во время профилактического лечения статинами целесообразно проводить регулярное мониторирование функции печени.

https://medportal.ru/mednovosti/pri-primenenii-statinov-dlya-profilaktiki-polza-prevyshaet-ri/

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми. Однако они не защищены не только от тяжелого течения COVID-19, но и серьезных последствий. Авторы нового исследования подробно описали наиболее сложные из них.

Группа ученых из Великобритании проанализировала данные более 1,3 тысячи детей до 18 лет, которые были госпитализированы с COVID-19. Средний возраст участников исследования составил 9 лет. У 52 педиатрических пациентов, выписанных из стационара, были выявлены неврологические и психиатрические заболевания. По оценкам специалистов, в среднем такие расстройства проявляются у 3,8 из 100 детей, перенесших госпитализацию из-за коронавирусной инфекции, и чаще всего у чернокожих и азиатов (69% пациентов).

Всех участников разделили на две группы: в первую попали дети с первичным неврологическим расстройством, связанным с COVID-19, во вторую ученые включили пациентов с неврологическими проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) — редкого состояния, вызывающего воспаление в стенках артерий и способного затруднить приток крови к сердцу. Оно возникает спустя несколько недель после заражения SARS-CoV-2 у детей.

В первую группу попали 27 детей, и чаще всего у них выявлялись демиелинизирующие заболевания, при которых повреждается миелиновая оболочка нейронов и нарушается проведение сигналов по пострадавшим нервам, тяжелая энцефалопатия, синдром Гийена-Барре, хорея (двигательное нарушение), психоз и транзиторная ишемическая атака.

У 25 детей из второй группы, то есть с мультисистемным воспалительным синдромом, были диагностированы энцефалопатия, изменение поведения, галлюцинации и признаки периферической и центральной нервной системы.

Авторы исследования отметили, что по сравнению с пациентами с MIS-C у детей из первой группы распространенность нейроиммунных нарушений была выше. Однако пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом чаще попадали в реанимацию. На момент выписки из больницы в связи с различными осложнениями 33% детей из первой группы имели инвалидность, среди пациентов с MIS-C — 28%, еще один ребенок скончался в результате инсульта.

«По нашим оценкам, распространенность неврологических или психиатрических проявлений COVID-19 в Великобритании в четыре раза выше среди госпитализированных детей и подростков, чем среди госпитализированных взрослых», — сообщили ученые, отметив, что необходимы дальнейшие исследования для определения нейроиммунных механизмов, которые вызывают такие последствия коронавируса у детей.

https://medportal.ru/mednovosti/u-4-iz-100-gospitalizirovannyh-s-covid/

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Австралийские ученые измерили количество кальция, которое теряют с мочой люди после восьми чашек кофе. Оказалось, что такое количество кофеина может увеличить риск остеопороза. Исследование опубликовано в British Journal of Clinical Pharmacology.

Авторы исследования указали, что кофеин – один из наиболее распространенных стимуляторов в мире: хотя бы одну порцию напитка в день, который содержит его, выпивают около 80% взрослых людей во всем мире. По мнению ученых, поскольку «кофейная культура» сейчас переживает ренессанс, людям следовало бы понимать, какие риски для здоровья в определенных случаях может нести кофеин.

«Среднее дневное потребление кофеина – порядка 200 миллиграмм, это около двух чашек кофе. Восемь чашек кофе может показаться большим количеством, но есть и такие люди», – сказала Стефани Рейтер Ланге (Stephanie Reuter Lange) из Университета Южной Австралии, соавтор исследования.

Ланге добавила, что группы высокого потребления больших количеств кофеина – это подростки, которые пьют много энергетиков, а также спортсмены. Женщины в период постменопаузы, в свою очередь, могут быть более уязвимыми к эффектам кофеина, потому что в связи с гормональными изменениями у них часто снижается уровень кальция в крови.

«Также все чаще мы видим высокий уровень потребления кофеина у профессионалов, родителей, посменных работников, которым нужно сохранять внимательность в ночное время, а также у военных, которые борются с последствиями нехватки сна», – сообщила Ланге.

В новом исследовании ученые определили, в каких дозах кофеин может приводить к появлению опасного побочного эффекта. В работе приняли участие 24 добровольца. Половина из них получала жевательную резинку с кофеином с промежутками в два часа (всего – 800 мг кофеина в сутки), остальные получали плацебо.

У людей из «кофеиновой группы» количество кальция, который они теряли с мочой за период стандартного рабочего дня, был на 77% больше, чем у тех, кто не принимал кофеин. Ученые указывают, что это создает потенциальную угрозу костям в связи с нехваткой этого важного элемента в организме. При недостатке кальция развивается остеопороз – состояние, при котором из-за низкой плотности костей увеличивается риск переломов.

Вопрос, может ли навредить кофе здоровью костей, регулярно поднимается учеными. В 2013 году шведское исследование, в котором наблюдали за 61 тысячей женщин в течение 20 лет, показало, что употребление четырех чашек кофе в день связано с небольшим снижением плотности костной ткани. Однако оно не приводило к увеличению риска переломов.

Профессор Университета Пурдю Конни Уивер (Connie M. Weaver) соглашается с тем, что при увеличении потребления кофеина с мочой выводится больше кальция. Однако она указывает, что эти потери обычно восполнимы. Согласно систематическому обзору 2017 года, соавтором которого она была, употребление до восьми чашек кофе в день не приводило к переломам и не повышало риск падений, особенно при получении адекватного количества кальция (в возрасте 51-70 лет 1000-1200 миллиграмм в день).

https://medportal.ru/mednovosti/bolshie-dozy-kofeina-mogut-uvelichivat-risk-osteoporoza/

Сайт НЕВРОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Эффективного лечения болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний нервной системы до сих пор не существует, однако изменение образа жизни может как минимум снизить риск его развития. Авторы нового исследования рекомендуют людям старше 80 лет продолжать регулярно «тренировать» мозг и держать в тонусе умственную активность.

Чтение, головоломки и настольные игры могут отсрочить болезнь Альцгеймера на 5 лет

Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия, развивающегося в пожилом и старческом возрасте. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%. Вопрос о том, способен ли активный умственный труд влиять на деменцию, изучается давно. На сегодняшний день известно, что у людей, которые наиболее активно занимался умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32 % медленнее. У тех, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.

Ученые из Университета Раша считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, игры в карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысячи человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого их них не была диагностирована деменция.

В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играют в шашки, карты или собирают головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, в зрелом и среднем возрасте.

За 6,8 лет наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года, в то время у тех, кто меньше «тренировал» свой мозг или не делал этого совсем, это заболевания появилось на пять лет раньше, в 89 лет.

Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, которые скончались во время исследования и не обнаружили связи с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные бляшки. Ученые отметили, что поддержание умственной активности в тонусе — это не «волшебная таблетка» от заболевания, а лишь способ его отсрочить.

«Эти результаты прекрасно согласуется с десятилетиями фундаментальной науки и дают первый подробный «рецепт» когнитивной деятельности, который врачи могут предложить своим пациентам и общественности в целом для профилактики этого заболевания», — считают ученые.

https://medportal.ru/mednovosti/chtenie-golovolomki-i-nastolnye-igry-mogut-otsrochit-bolezn/